Das Gesicht der Regel

Subtilität und Kreativität im Regelfolgen nach Wittgenstein

In: Wittgenstein – Jahrbuch 2001 / 2002, Frankfurt/M. u.a. 2003, S. 59-85.

Abstract

In einer Rekonstruktion der Zusammenhänge zwischen zentralen Textstellen in Wittgensteins Spätphilosophie wird das Problem des Regelfolgens konsequent von der einführenden Handlungssituation her ausgeleuchtet. Dabei zeigt sich, wie Wittgenstein in den Philosophischen Untersuchungen gegen ein Konzept unabhängiger Regeln argumentiert, die das Handeln gleichsam mechanisch zur Folge hätten, dabei die Unabhängigkeit des Gebrauchs von gegebenen Formen aufweist und dennoch nicht zu einem Begriff des Handelns jenseits aller Regeln gelangt. Wittgensteins Untersuchungen zielen nicht auf einen regelfreien Raum, sondern betreffen den Begriff der Regel selbst. Die Vorstellungen, die wir mit dem Begriff der Regel herkömmlicherweise verbinden, werden in Wittgensteins Untersuchungen immer wieder mit der Frage konfrontiert, inwiefern sie den Facetten unseres alltäglichen Handelns tatsächlich entsprechen. So zeigt sich hier das Handeln in einer Weise an Regeln gebunden, die zum einen das Moment der sozialen Praxis, zum anderen aber auch das einer elementaren, kreativen Leistung zum Vorschein bringt.

Ziel dieser Ausführungen ist der Nachweis, daß sich mit Wittgensteins Begriff des Regelfolgens eine Konzeption sinnhaften Handelns entwickeln läßt, die verständlich macht, wie Handeln durch Regeln orientiert sein kann, ohne durch sie determiniert zu sein.

„Die Subtilität des Regelfolgens beruht darauf, daß in einigen Bereichen des sozialen Lebens eine sehr große Zahl von Verwendungsweisen und die in ihnen gebildeten Ausdrucksgestalten außerordentlich vertraut sind. Diese Vertrautheit ermöglicht es, in sehr differenzierter und nuancierter Weise Ausdrucksgestalten zu bilden und aufzufassen. Da Regelfolgen in dieser Weise auf übliche Formen des Gebrauchs bezogen ist, ist dem Handeln neben vertrauten Verläufen zugleich die Möglichkeit gegeben, in differenziertester Weise davon abzuweichen und etwas Neues hervorzubringen. Die Formulierung ’Gesicht der Regel’ bringt diesen Doppelaspekt zum Ausdruck: die gebräuchlichste Gestalt und das differenzierteste Mittel des Ausdrucks sind keine entgegengesetzten Pole, sondern gehören unmittelbar zusammen.“

Leseprobe

Die Sprach-, Geschichts- und Sozialwissenschaften haben es – philosophisch betrachtet – stets auch mit dem Verhältnis von Handeln und Regeln zu tun. In ihren Erklärungen und Beschreibungen geht es darum, individuelle Akte des Handelns auf der Grundlage von Annahmen über regelhafte Zusammenhänge verständlich zu machen. Dabei zeichnen sich zwei entgegengesetzte Positionen in den methodologischen und philosophischen Debatten um diese Disziplinen immer wieder ab. Während die einen davon ausgehen, daß jede Handlung durch sprachliche, soziale oder biologische Regeln bestimmt ist, wenden die anderen ein, daß Individualität und Innovativität des Handelns über solche vorgegebenen Regeln hinausgehen.

Die erste Position läßt sich durch Aussagen folgender Art illustrieren: “[…] wann immer sich eine Ordnung (in unserem Verhalten) beobachten läßt, findet sie ihre Entsprechung im Bereich deterministischer Regeln.” Für den hier zitierten KI-Forscher, der sich auf der Suche nach Regeln befindet, mit denen sich ein bestimmtes Verhalten generieren läßt, ist jede Ordnung im Handeln regelhaft und alle Regel deterministischer Art.

Die zweite Position tritt zum Vorschein, wenn “Innovationen der Regelbefolgung” so aufgefaßt werden, daß ein “Innovator der Regelbefolgung” mit seinem Handeln möglicherweise über “alle schon bestehenden Gepflogenheiten hinausführt” und “gegen alle anderen recht” haben kann.

Eine solche These der möglichen Unabhängigkeit des Handelns von vorgegebenen Bedingungen und Regeln kann man – wie der soeben zitierte Karl-Otto Apel – mit Verweis auf die menschliche Vernunft vertreten oder durch den Hinweis auf einen arationalen Ursprung von neuem Sinn. So ist für Paul Ricoeur “eine neue Metapher überhaupt nirgendwoher genommen” und für Manfred Frank kommt neuer Sinn “als Zufall oder als Nichtsinn […] auf die Welt, bevor er im Rahmen einer menschlichen Unternehmung ’subjektiviert’ und mit dem Index einer Deutung versehen wird”.

Ob rationalen oder arationalen Ursprungs: in beiden Fällen zeichnet sich diese Position durch die Ansicht aus, daß es jenseits der gegebenen Konventionen, Gepflogenheiten und Regeln eine Quelle sinnhaften Handelns gibt, auf die das schöpferische Individuum zurückgreift.

Beide Positionen, diejenige, die das sinnhafte Handeln in deterministische Regeln einbindet und diejenige, die es von gegebenen Ordnungen entbindet, greifen aber offensichtlich zu kurz. Erstere erklärt zwar, wie das sinnhafte Handeln seine charakteristische innere Strukturiertheit und Stabilität erlangt, läßt aber völlig unverständlich erscheinen, wie Menschen je neuartige Handlungen und neuen Sinn erzeugen konnten. Zweitere dagegen macht plausibel, wie Kreativität im Handeln möglich ist, läßt aber zugleich fraglich erscheinen, wie Menschen überhaupt orientiert sein und mit neuem Sinn umgehen können, wenn dieser in keinerlei Verbindung mit dem Gegebenen steht.

“Ein Bild hielt uns gefangen.” – schreibt Wittgenstein in ähnlichem Zusammenhang (PU, § 115). Das könnte auch hier der Fall sein. Den beiden Optionen, Handeln entweder als determiniert oder als willkürlich zu betrachten, liegt nämlich eine gemeinsame Denkfigur zugrunde. Diese Gemeinsamkeit liegt darin, daß beide Regeln als Entitäten betrachten, die unabhängig vom Handeln bestehen, und Handeln, sofern es regelgeleitet ist, als ein Ausführen von Regeln. In der Folge davon sind für beide Positionen regelfolgendes und kreatives Handeln an entgegengesetzten Polen zu finden. So liegt in diesen Annahmen die Tendenz einer zweifachen Verkürzung: Einerseits wird oftmals übersehen, daß auch das Originelle in die soziale Praxis einer Zeit eingebunden ist. Andererseits wird wenig wahrgenommen, daß auch im alltäglichen Handeln immer Kreativität eingesetzt wird.

Die Untersuchungen zum Regelfolgen in Wittgensteins Spätphilosophie können als Kritik dieser Annahmen gelesen werden. Wittgenstein zeigt in den Philosophischen Untersuchungen, daß es keine unabhängigen Regeln gibt, die das Handeln gleichsam mechanisch zur Folge hätten, weist die Unabhängigkeit des Gebrauchs von gegebenen Formen auf und gelangt dennoch nicht zu einem Begriff des Handelns jenseits aller Regeln. Wittgensteins Untersuchungen zielen nicht auf einen regelfreien Raum, sondern betreffen den Begriff der Regel selbst. Die Vorstellungen, die wir mit dem Begriff der Regel herkömmlicherweise verbinden, werden in Wittgensteins Untersuchungen immer wieder mit der Frage konfrontiert, inwiefern sie den Facetten unseres alltäglichen Handelns tatsächlich entsprechen. So zeigt sich hier das Handeln in einer Weise an Regeln gebunden, die zum einen das Moment der sozialen Praxis, zum anderen aber auch das einer elementaren, kreativen Leistung zum Vorschein bringt.

In den folgenden fünf Abschnitten werde ich die systematischen Wandlungen rekonstruieren, die Wittgensteins Untersuchungen für den Begriff der Regel zur Folge haben. Im ersten Abschnitt wird zu klären sein, was es heißt, das Regelfolgen als Gebrauch zu betrachten, im zweiten geht es darum, in welcher Weise Regeln im Gebrauch generell unterbestimmt sind. Der dritte Abschnitt macht geltend, daß der Grund der Unterbestimmtheit des Regelfolgens darin zu sehen ist, daß in der Weise des Gegebenseins von Regeln für das Handeln, nämlich als konkrete Handlungssituationen, in denen ein bestimmter Gebrauch an konkreten Gegenständen eingeübt oder demonstriert wird, dem Regelfolgen eine elementare Offenheitinnewohnt. In der Konkretheit der Regel liegt demnach der Grund der Unterbestimmtheit des Regelfolgens. Im vierten Abschnitt wird gefragt, wie unter der Bedingung einer solchen elementaren Unterbestimmtheit das regelfolgende Handeln dennoch in den meisten Fällen seine charakteristische Stabilität bewahren kann, so daß das Handeln zumeist unproblematisch orientiert ist. Diese Leistung wird daraus erklärt, daß das Handeln in der Konkretheit der Regel eine sehr viel subtilere Ordnung zu seiner Orientierung vorfindet als dies mit Blick auf Regelformulierungen für gewöhnlich sichtbar wird. Eine solche Subtilität wird mit Eugene T. Gendlin zunächst in der Leiblichkeit, darüberhinaus aber in der Materialität von Regeln überhaupt aufgewiesen. Im fünften und letzten Abschnitt wird argumentiert, daß das Regelfolgen in seiner Subtilität eine elementar soziale Angelegenheit ist, da die Differenzierungen einer subtilen Ordnung durch Vertrautheit, Vertrautheit aber durch die Üblichkeit des Gebrauchs zustandekommt. Durch Bezug auf Überlegungen aus der Sprachgeschichtsforschung und auf Wittgensteins Rede vom ’Gesicht der Regel’ wird gezeigt, in welcher Weise kollektiver Gebrauch und individuelle Kreativität im Regelfolgen zusammengehören.

Ziel dieser Ausführungen ist der Nachweis, daß sich mit Wittgensteins Begriff des Regelfolgens eine Konzeption sinnhaften Handelns entwickeln läßt, die verständlich macht, wie Handeln durch Regeln orientiert sein kann, ohne durch sie determiniert zu sein.

- Regeln und Gebrauch

Wittgensteins Philosophische Untersuchungen sind – unter anderem – eine Auseinandersetzung mit dem Bild der Sprache, das er selbst in seinem Frühwerk, dem Tractatus Logico Philosophicus vertreten hat. Dieses Bild, so schreibt er, war von der Vorstellung geleitet, “daß, wer einen Satz ausspricht und ihn meint, oder versteht, damit einen Kalkül betreibt nach bestimmten Regeln.” (PU, § 81) Ein Kalkül ist ein Apparat von Regeln, der eine Berechnung oder logische Schlußfolge leitet und dabei folgende Eigenschaften aufweist: er ist vor der Ausführung gegeben, steht also von vornherein fest, läßt sich vollständig explizieren und leitet das Handeln in eindeutiger Weise.

Gegen diese Vorstellung wendet sich Wittgenstein in seinem Spätwerk, indem er zum einen den Blick darauf lenkt, daß wir in der Sprache nicht nur Formen reproduzieren, sondern Handeln und zwar so, daß wir Worte in unzählig vielen, unterschiedlichen Handlungsweisen einsetzen (vgl. PU, § 23f). Der Schlüsselbegriff der Philosophischen Untersuchungen ist daher Gebrauch. Welche Bedeutung Worte und Sätze haben, läßt sich nicht schon an ihrer Form ablesen, sondern ist abhängig davon, wie, in welchen Situationen und Handlungszusammenhängen, sie gebraucht werden.

Von der Blickverschiebung von Sprachformen zu Handlungsweisen ist auch das herkömmliche Bild vom Regelfolgen betroffen. Versucht man nicht mehr, aus gegebenen Formen das Handeln abzuleiten, sondern fragt umgekehrt vom Handeln her nach den Instanzen, an denen es sich orientiert, dann stellt sich die Situation wesentlich schwieriger dar.

“Was nenne ich ’die Regel, nach der er vorgeht’? – Die Hypothese, die seinen Gebrauch der Worte, den wir beobachten, zufriedenstellend beschreibt; oder die Regel, die er beim Gebrauch der Zeichen nachschlägt; oder, die er uns zur Antwort gibt, wenn wir ihn nach seiner Regel fragen? – Wie aber, wenn die Beobachtung keine Regel klar erkennen läßt, und die Frage keine zu Tage fördert? – Denn er gab mir zwar auf meine Frage, was er unter ’N’ verstehe, eine Erklärung, war aber bereit, diese Erklärung zu widerrufen und abzuändern. – Wie soll ich also die Regel bestimmen, nach der er spielt? Er weiß sie selbst nicht. – Oder richtiger: Was soll der Ausdruck ’Regel, nach welcher er vorgeht’ hier noch besagen?” (PU, § 82; vgl. § 79)

In dieser Formulierung ist ein entscheidender Aspekt von Wittgensteins Fragestellung ausgedrückt. Der Begriff der Regel, der in den Philosophischen Untersuchungen zentral ist, ist nicht von vornherein mit solchen expliziten Vorschriften verbunden, die wir herkömmlicherweise mit diesem Begriff assoziieren. Die Regel, um die es hier geht, ist die, ’nach der er vorgeht’; d.h. die Zwänge, Richtlinien, Orientierungen etc., aus der ein Handeln seine Bestimmtheit und sein je spezifisches Vorgehen bezieht. In der Untersuchung dieserRegel, darauf weisen die Fragen dieses Zitates hin, können explizite Vorlagen oder Erklärungen eventuell eine Rolle spielen, jedoch erschöpfen sich die handlungsleitenden Regulierungen nicht in solchen Vorlagen. In vielen Fällen sind überhaupt keine Regelformulierungen dieser Art aufzuweisen. Und dennoch kann das Handeln sinnhaft verlaufen und völlig verständlich sein. Worin also besteht die Ordnung des sinnhaften Handelns, wodurch erhalten seine Elemente Bedeutung?

Im Zentrum von Wittgensteins Überlegungen steht das sprachliche Handeln. Eine Sprache besteht, nach unserer herkömmlichen Vorstellung, aus Worten, die eine lexikalische Bedeutung tragen und einer Grammatik, die die möglichen Kombinationen der Worte regelt. Doch diese Auffassung träfe nur zu, wenn in den Worten schon feststünde, wie sie zu gebrauchen sind und wenn die Worte und Satzformen jede mögliche Verwendungsweise schon im voraus festlegten. Wittgenstein zeigt aber im ersten Teil der Philosophischen Untersuchungen, daß die jeweilige Bedeutung von Worten und Sätzen nicht schon aus den Regeln von Syntax und Semantik resultiert, sondern erst in ihrer jeweiligen Verwendung bestimmt ist. Worte und Sätze sind Elemente in umfassenden Handlungszusammenhängen – Wittgenstein nennt diese Sprachspiele – , in denen sie in bestimmter Weise gebraucht werden. In dem Gebrauch, den man von Worten und Sätzen in einem Sprachspiel macht, erhalten die sprachlichen Elemente ihre Bedeutung (vgl. PU, § 43).

Wittgenstein zeichnet so ein ganz anderes Bild des sprachlichen Handelns. Sprachliches Handeln kann nicht mehr als ein Reproduzieren vorgegebener Bedeutungen nach vorgegebenen Verknüpfungsregeln betrachtet werden. Worte und Sätze müssen vielmehr als Instrumente angesehen werden, die auf vielfältige Weise in Sprachspielen eingesetzt werden, um die verschiedenartigsten Dinge zu tun.

Durch diese Wendung stellt sich auch die Frage der Kreativität bzw. Reproduktivität in einer anderen Weise. Wenn die Sprache nicht vorschreiben kann, wie sie zu verwenden ist, wenn sprachliche Elemente als Instrumente eingesetzt werden, dann – so könnte man annehmen – sind neuartigen Verwendungen keine Schranken gesetzt. Sprachliches Handeln wäre demnach ein freies Spiel mit Formen, die beliebig mit Bedeutung geladen und umgeladen werden können.

Jedoch ist eine solche voluntaristische Interpretation mit Wittgensteins Konzeption nicht zu vereinbaren. Zwar hat der Begriff des Gebrauchs auch diese Komponente: daß wir Sprache als Instrument einsetzen. Dies ist aber nur ein Aspekt. Die andere Seite kommt zum Vorschein, wenn man sich klar macht, daß das Handeln auch hier ein Regelfolgen ist. Die Regeln, nach denen wir jeweils agieren, sind die Regeln der Sprachspiele, innerhalb derer wir handeln. Bedeutung gewinnen die Elemente in Sprachspielen, weil sie dort für gewöhnlich in einer bestimmten Weise gebraucht werden. Ihr jeweiliger Gebrauch ist in Sprachspielen mit bestimmten anderen Handlungen und Verhaltensweisen verbunden. In diesen Verbindungen, nicht in willkürlichen Setzungen besteht sprachliche Bedeutung und so liegt in ihnen das Kriterium, ob jemand einer Regel folgt oder von ihr abweicht. Nicht Sprach-, sondern Sprachspielregeln sind also die letzten Instanzen des sprachlichen Handelns.

Die Paragraphen 198 -202 dürften wohl die meistdiskutierten der Philosophischen Untersuchungen sein. Wittgenstein führt in diesen Paragraphen aus, warum seine Argumentation, die bis dahin gegen die Vorstellung einer Determination des Handelns durch Regeln gerichtet war, nicht dazu führt, die Verbindung von Handlungen und Regeln als beliebige Deutungen auffassen zu müssen. Er zeigt dies, indem er den Begriff des Gebrauchs präzisiert. Wenn beispielsweise jemand einem Wegweiser folgt, so ist zwar nicht schon durch den Wegweiser selbst bestimmt, wie ihm zu folgen ist, sondern erst dadurch, daß er in einer bestimmten Weise, nämlich als Angabe, in welche Richtung zu gehen ist, gebraucht wird. Dieser Gebrauch ist nun aber keine subjektive Deutung, sondern eine Praxis, die wir beherrschen, da wir – so Wittgenstein – “zu einem bestimmten Reagieren auf dieses Zeichen abgerichtet worden” (PU, § 198) sind. Das Wegweiserfolgen ist kein singulärer Akt, der auf einer singulären Interpretation beruht, sondern ein “ständige(r) Gebrauch” (PU, § 198), eine “Praxis” (PU, § 202), eine “Gepflogenheit” (PU, §198) oder auch eine “Institution” (PU, § 199).

Unsere Handlungen, so kann man zusammenfassen, sind also nicht dadurch bestimmt, daß sie bestimmte, explizierbare Regeln ausführen, sondern dadurch, daß es übliche Verwendungsweisen gibt, nach denen wir uns fraglos richten.

Für eine allgemeine Sicht, wodurch und in welchem Ausmaß das Handeln determiniert ist, scheint dies zu bedeuten, daß es, aus der Umklammerung durch eine externe Logik der Sprache oder des Denkens gelöst, nun zu einem bloßen Produkt sozialer Praktiken und Gepflogenheiten degradiert wird. So zeigt sich das weitreichende philosophische Problem, das mit der Interpretation der Paragraphen 198- 202 verbunden ist. Wenn das Handeln grundsätzlich in soziale Praktiken eingebettet gedacht werden muß, dann – so scheint es – sind diese gegenüber dem individuellen Handeln primär. Das Handeln, die Sprache und die Gesellschaft wären nicht vom Individuum her zu denken, sondern beruhten auf kollektiven Institutionen und Gepflogenheiten. Betrachtet man dies im Rahmen der eingangs skizzierten Annahme, daß das regelfolgende Handeln ein bloß reproduktives Ausführen von Regeln bedeutet, dann folgte daraus, daß für Kreativität und Originalität keinerlei Raum bliebe.

Baker und Hacker, die Verfaßer eines grundlegenden Kommentars zu den Philosophischen Untersuchungen, widersprechen einer in diesem Sinne holistischen Interpretation und deuten Wittgensteins Ausführungen individualistisch. Eine Bedeutungsverschiebung des Wortes ’Gepflogenheit’ in der Übersetzung zu ’custom’ macht es für sie plausibel, die Praxis, von der Wittgenstein in § 202 spricht, als individuelle Gewohnheit zu deuten. Demgegenüber ist aber deutlich gemacht worden, daß diese Interpretation mit der Verwendung des Begriffs ’Gepflogenheit’ und insbesondere mit der des Begriffs ’Institution’ im Deutschen nicht zu vereinbaren ist. So müssen wir also davon ausgehen, daß Wittgenstein Gebrauch als sozialePraxis denkt, als eine in einer Gesellschaft übliche Weise des Handelns und Vorgehens.

Anstelle einer individualistischen Umdeutung ist dann aber zu fragen, ob sich in Wittgensteins Gedanken vom Regelfolgen als sozialer Praxis tatsächlich ein solch deterministischer Aspekt findet, wie ihn individualistische Auffassungen im Konzept des Sozialen unterstellen. In den folgenden Ausführungen soll deutlich werden, daß für Wittgenstein die Gegenüberstellung von willkürlicher Interpretation und mechanischem Reproduzieren eine falsche Alternative darstellt. Letztlich ist es dieses Schema selbst, das sich als nicht tragfähig erweist und ersetzt werden muß. Die folgenden Abschnitte werden eine solche Neubewertung des Regelfolgens in Wittgensteins Überlegungen rekonstruieren.

- Die Unterbestimmtheit des Regelfolgens

Der Interpretation, die Wittgensteins Formulierungen, nach denen die Grundlage des Regelfolgens im Abgerichtetsein, in Gepflogenheiten und Institutionen liegt, ein deterministisches Konzept von Regelfolgen entnimmt, steht eine Argumentationslinie entgegen, in der Wittgenstein zeigt, daß die Regel ihre Befolgung nicht in einem mechanischen Sinn nach sich ziehen kann.

Diese Argumentationslinie setzt in den Passagen an, in denen Wittgenstein erklärt, warum die Verwendung eines Wortes unproblematisch sein kann, obwohl keine klaren Grenzen des Gebrauchs bestehen. Die Position, gegen die Wittgenstein argumentiert, vertritt die Auffassung, daß zu einem sinnhaften Wortgebrauch eine eindeutig bestimmende Regel gehört. Diese Auffassung drückt sich in folgender Frage aus:

“»Aber dann ist ja die Anwendung des Wortes nicht geregelt; das ’Spiel’, welches wir mit ihm spielen, ist nicht geregelt.«” (PU, aus § 68)

Darauf antwortet Wittgenstein:

“- Es ist nicht überall von Regeln begrenzt; aber es gibt ja auch keine Regel dafür z.B., wie hoch man im Tennis den Ball werfen darf, oder wie stark, aber Tennis ist doch ein Spiel und es hat Regeln.” (PU, aus § 68)

An diesem Beispiel zeigt sich, daß eine Handlungsweise geregelt sein kann, ohne daß alle Aspekte des Handlungszusammenhangs bestimmt sind. Allerdings vertritt Wittgenstein hier noch eine relativ schwache These der Unterbestimmtheit der Regel gegenüber der Handlung. Denn er gesteht der gegnerischen Position zu, daß Begriffe zwar in offener Weise verwendet werden, daß aber feste Grenzen der Anwendung gezogen werden können. Daß Wittgenstein aber auf grundsätzlichere Aussagen über die Unterbestimmtheit von Regeln hinaus will, macht er deutlich, indem er diese Themenstellung später noch einmal aufgreift und variiert.

“Ich sagte von der Anwendung eines Wortes: sie sei nicht überall von Regeln begrenzt. Aber wie schaut denn ein Spiel aus, das überall von Regeln begrenzt ist? dessen Regeln keinen Zweifel eindringen lassen; ihm alle Löcher verstopfen. Können wir uns nicht eine Regel denken, die die Anwendung der Regel regelt? Und einen Zweifel, den jene Regel behebt – und so fort?” (PU, aus § 84; Herv. im Orig.)

Die Frage hier greift tiefer als in der ersten These. Wittgenstein fragt hier nicht mehr, ob ein Spiel vollständig geregelt sein muß, um gespielt werden zu können, sondern, ob es überhaupt möglich ist, daß ein Spiel vollständig geregelt ist. Durch die rhetorischen Fragen deutet Wittgenstein in diesem Paragraph an, daß eine Unterbestimmheit der Regel nicht nur auftreten kann, sondern so elementar mit dem Regelfolgen verbunden ist, daß wir uns einen vollständig bestimmten Handlungszusammenhang nicht einmal denken können. Es ist nicht vorstellbar, durch welche Maßnahmen es gelingen könnte, alle möglichen Zweifel von vornherein auszuschließen. Jede weitere Erläuterung, jede weitere Erklärung kann Anlaß zu neuen Fragen und neuen Zweifeln sein. Der Versuch, eine exakte, eindeutige und vollständige Regel zu formulieren, führt schließlich in einen infiniten Regreß.

Wittgenstein setzt die Argumentationsfigur des infiniten Regreßes an verschiedenen Stellen ein, um die prinzipielle Unvollständigkeit von Regelformulierungen aufzuweisen. Das wirft die Frage auf, inwiefern diesem Gedanken ein erster Rang bezüglich des hier gestellten Problems zukommt.

Zunächst einmal ist festzuhalten, daß Wittgenstein hier ex negativo argumentiert. Er begründet nicht, warum und inwiefern Regelfolgen als ein offenes Verhältnis anzusehen ist, sondern er führt die Vorstellung einer vollständigen Regelformulierung ad absurdum. So enthält der Hinweis auf die Unabschließbarkeit durch Erklärungen auch keine Erläuterung der Unterbestimmtheit von Regeln, sondern macht lediglich plausibel, daß selbst dann, wenn man sich die Mühe macht, eine Regel weiter zu begründen, diese Mühe das Ziel einer vollständigen Regelformulierung nicht erreicht.

So führt diese Argumentationsfigur auch nur zu dem Schluß, daß keine Regelformulierung letztlich für ihre Befolgung bürgen kann, sie führt nicht zu der – wohl wenig plausiblen – Folgerung, daß wir uns im Handeln in einem ständigen Zustand des Zweifels befinden. Ob eine Regelformulierung für Zweifel Anlaß gibt, ist für Wittgenstein deshalb auch nicht theoretisch entscheidbar, sondern eine Frage der Erfahrung (vgl. PU, § 84f).

Auf der anderen Seite wäre es aber auch verfehlt, die Problematik so aufzufassen, als handele es sich bei der Unterbestimmtheit von Regelformulierungen nur um ein philosophisches Scheinproblem. Daß immer ein Zweifel über das regelgerechte Handeln bestehen kann, ist nicht nur ein theoretischer Schluß, sondern kann sich auch praktisch erweisen, beispielsweise im Versuch, eine nicht-verstandene Regelformulierung deutlicher darzustellen:

“Ich wünschte etwa, daß einer eine bestimmte Bewegung macht, etwa den Arm hebt. Damit es ganz deutlich wird, mache ich ihm die Bewegung vor. Dieses Bild scheint unzweideutig; bis auf die Frage: wie weiß er, daß er diese Bewegung machen soll? – Wie weiß er überhaupt, wie er die Zeichen, welche immer ich ihm gebe, gebrauchen soll?” (PU, aus § 433, Herv. im Orig.)

Keine Regelformulierung kann von vornherein alle möglichen Fragen beantworten und alle Unbestimmtheiten auflösen. Es ist – wie Wittgenstein sagt – “da immer noch eine Kluft zwischen dem Befehl und seiner Befolgung” (PU, § 433). Und diese Kluft besteht nicht nur als situativer Defekt, der in jedem Fall behoben werden könnte, sondern in der möglichen Erfahrung eines sich noch steigernden Mißverstehens:

“Ich werde nun etwa trachten, den Befehl durch weitere Zeichen zu ergänzen, indem ich von mir auf den Andern deute, Gebärden der Aufmunterung mache, etc. Hier scheint es, als finge der Befehl zu stammeln an. Als trachtete das Zeichen mit unsichern Mitteln in uns ein Verständnis hervorzurufen. – Aber wenn wir es nun verstehen, in welchem Zeichen tun wir das?” (PU, aus § 433)

Weder die Erklärung noch das Vormachen, weder die präziseste Formulierung, noch die ausführlichste Darstellung können ein Schließen der Kluft erzwingen. Eine Kluft zwischen Regelformulierungen und Handlungen tut sich entweder gar nicht auf – Wittgenstein spricht hier von den “normalen Fällen” des Gebrauchs (PU, §§ 141f) – oder sie schließt sich auf eine andere, nicht erzwingbare Weise.

Daß dieses ’Schließen’ aber keine Spontaneität ist, die sich in mystischer Weise einstellt oder auch nicht, sondern durch die Weise, in der das Handeln durch Regeln orientiert ist, verständlich gemacht werden kann, soll in den folgenden Abschnitten zur Darstellung kommen.

- Die Konkretheit der Regel

Es mag immerhin überraschen, daß Wittgenstein trotz seiner Bestimmung von Regelfolgen als sozialer Praxis, Zeichen wie Wegweiser und Gebärden als Regeln diskutiert. Denn wenn in solchen Materialisierungen die Regel schon eingeschrieben wäre und keiner weiteren Bestimmung bedürfte, dann wäre Regelfolgen ein Effekt der in der Form von Zeichen, Wörtern und Gegenständen manifestierten Regel. Einführungssituationen und sozial üblicher Gebrauch wären lediglich als Vertrautmachen und Vertrautwerden mit einer aus sich heraus sinnhaften materiellen Form anzusehen.

Ein Verweis auf Wittgensteins Betonung der Tatsache, daß wir dieselben Zeichen und Gegenstände in unterschiedlichen Sprachspielen zu völlig unterschiedlichen Handlungen gebrauchen, oft regelrecht als Instrumente einsetzen, dürfte aber genügen, um deutlich zu machen, daß diese Sichtweise eine Verkürzung von Wittgensteins Position darstellt. Warum Wittgenstein dennoch in einigen Passagen Zeichen, Gebärden und Zahlenreihen als Regeln diskutiert, erklärt sich daraus, daß er zwar nicht in ihnen das Ganze der Regel erblickt, aber daß es für ihn auch keine Regel jenseits solcher konkreten Manifestationen gibt. So gibt es für Wittgenstein niemals eine Entität, der man den Namen ’die Regel selbst’ geben könnte.

Zur Erklärung dieser Überlegung bietet es sich an, von der Alternative aus zu denken: Wie wären Handlungsregeln zu begreifen, die jenseits konkreter Manifestationen bestehen? Der Gedanke wäre wohl so auszuführen, daß bestimmte Formen solcher Praxis an und für sich bestehen. Unabhängig von jeder einzelnen Handlung stünde ein bestimmtes Repertoire von Handlungsformen zur Verfügung. Die Ausführung einer Handlung wäre eine Realisierung einer durch Regelformen vorgegebenen Disposition.

Die Erforschung sprachlichen Handelns in dieser Sichtweise würde Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen insoweit folgen, als sie nicht mehr die Gesetzmäßigkeiten sprachlicher Formen, sondern diejenigen sprachlichen Handelns zum Thema hätte. In vielen Punkten wäre eine solche Position vermutlich mit der zu vereinbaren, die Wittgenstein in den dreißiger Jahren, bei der Abfassung der Philosophischen Grammatik vertreten hat und die sich in folgender Bemerkung ausdrückt: “Die Sprache ist für uns ein Kalkül; sie ist durch die Sprachhandlungen charakterisiert.”

Insofern aus dieser Bemerkung folgt, daß Wittgenstein auf ein Kalkül von Sprachhandlungen zielt, steht diese Bemerkung aber im Widerspruch zu entscheidenden Überlegungen aus den Philosophischen Untersuchungen. Hier spricht er von der “Täuschung”, der er selbst im Tractatus erlegen sei, eine “Ordnung der Möglichkeiten” anzunehmen, die “vor aller Erfahrung” ist und “sich durch die ganze Erfahrung hindurchziehen” muß. (PU, § 97)

Gegen einen solchen Rekurs von der Erfahrung auf eine zugrundeliegende Ordnung wendet Wittgenstein in den Philosophischen Untersuchungen unter anderem ein, daß die Unterstellung einer tieferen Ordnung den Blick davon ablenkt, daß und wie die Sprache in ihrer alltäglichen Verwendung funktioniert. In der Verwendung, in jeder konkreten Anwendungssituation sieht Wittgenstein nun eine “vollkommene Ordnung” (PU, § 98). Es geht ihm also nicht mehr um eine Ordnung dahinter (darunter, darüber), sondern um eine Ordnung darin: In der Verwendung selbst liegt die Ordnung und da die Weisen der Verwendung unendlich mannigfaltig sind (vgl. PU, § 23), kann keine einfache und begrenzte Ordnung der Handlungsformen angenommen werden. Die Idee, über ein geordnetes und vorgegebenes Repertoire von Handlungsmöglichkeiten doch noch zu einem brauchbaren Kalkül zu kommen, läßt sich somit nicht mit den Philosophischen Untersuchungen vereinbaren.

Wittgenstein lenkt in seinem Spätwerk den Blick auf die je konkreten Handlungssituationen, indem er sich und uns auffordert:

“Frage dich in dieser Schwierigkeit immer: Wie haben wir denn die Bedeutung dieses Wortes (’gut’ z.B.) gelernt? An was für Beispielen; in welchen Sprachspielen?” (PU, aus § 77, Herv. im Orig.).

Und er konkretisiert die Verbindung von Bedeutung und Praxis in folgender Weise:

“Wo ist die Verbindung gemacht zwischen dem Sinn der Worte ’Spielen wir eine Partie Schach!’ und allen Regeln des Spiels? – Nun, im Regelverzeichnis des Spiels, im Schachunterricht, in der täglichen Praxis des Spielens.” (PU, aus § 197)

Die Ordnung, die in einem Sprachgebrauch oder in einem Spiel wirksam ist, steht nicht jenseits jeder Erfahrung, sondern fällt mit bestimmten Erfahrungen zusammen. Bestimmte Lernsituationen und Beispiele legen das Vorgehen für bestimmte Handlungszusammenhänge fest. Die Ordnung ist also eine je konkrete.

Wie verhält sich nun die Konkretheit der Einführungssituation zu dem Problem, daß die Regeln stets nur in bestimmten Manifestationen vorliegen, sich aber nicht in diesen erschöpfen? Die These, die ich in Bezug auf diese Frage vertrete, läßt sich folgendermaßen darstellen: Wenn die Regeln, von denen ein regelfolgendes Handeln geleitet wird, weder in konkreten Manifestationen, noch in einer Ordnung von Handlungsformen jenseits solcher Manifestationen vollständig gegeben sind, dann ist das Regelfolgen eines jeden Handelns x mit einem Gegenstand y so beschaffen, daß x relativ zu y und y relativ zu x besteht, ohne daß sich x in y aufheben ließe oder umgekehrt. In illustrativen Worten: Die Handlung ’einem Wegweiser folgen’ besteht nur relativ zu konkreten Gegenständen, die als Wegweiser identifiziert werden und umgekehrt sind Wegweiser solche Gegenstände, die man im Sinne des ’Einem-Wegweiser-Folgens’ gebraucht. Dabei läßt sich aber das regelfolgende Handeln weder allein aus dem Gegenstand verstehen – denn es ist durchaus denkbar, daß Wegweiser in einem anderen Handlungszusammenhang (bzw. Sprachspiel) ganz anders eingesetzt werden – noch allein aus der Form des Gebrauchs – denn der Gegenstand Wegweiser kann nur in einigen, nicht in beliebigen Handlungszusammenhängen eingesetzt werden.

Wittgenstein bringt die elementare Relationalität der Regel an einigen Stellen zum Ausdruck. So schreibt er:

Die Sprache ist ein Instrument. Ihre Begriffe sind Instrumente. Man denkt nun etwa, es könne keinen großen Unterschied machen, welche Begriffe wir verwenden. Wie man schließlich mit Fuß und Zoll Physik treiben kann, sowie mit m und cm; der Unterschied sei doch nur einer der Bequemlichkeit. Aber auch das ist nicht wahr, wenn, z.B., Rechnungen in einem Maßsystem mehr Zeit und Mühe erfordern, als wir aufwenden können.” (PU, § 569; Herv. im Orig.)

Analog zu der hier angesprochenen Abhängigkeit von begreifen und Begriffen, stellt Wittgenstein die Beziehung von wiegen und Gewogenem (PU, § 142), von messen und Gemessenem (PU, § 242), von lesen und gelesenen Schriftgestalten (PU, § 166-168) dar. Jeweils geht es ihm darum, daß weder die Gegenstände des Handelns das Handeln determinieren, noch das Handeln völlig unabhängig von ’seinen’ Gegenständen ist.

So ergibt sich eine gewisse innere Spannung im Gegebensein der Regel dadurch, daß sie nicht als einfaches Faktum, sondern in einer relationalen Form gegeben ist. Denkt man mit Wittgenstein Handeln vom Gebrauch her, so ist, wie der Gebrauch ein Gebrauch von etwas, das Handeln ein Handeln mit etwas. Und arbeitet man diese Denkfigur im Sinne des soeben skizzierten Arguments, daß weder die Gegenstände in den Handlungen noch die Handlungen in den Gegenständen aufgehen, weiter aus, dann zeigt sich, daß in Wittgensteins Konzept des Regelfolgens eine elementare Spannung und damit eine irreduzible Offenheit angelegt ist.

Gegen diese These könnte eingewandt werden, daß durch die Konkretheit der Einführungssituation eine Spannung zwischen dem Handeln und den Gegenständen, mit denen gehandelt wird, gerade ausgeschlossen ist. Das Einüben, aus dem die Kompetenz resultiert, mit Worten, Wegweisern, Schachfiguren u.ä. zu handeln, erfolgt notwendigerweise auch mit diesen Gegenständen selbst. Denn zur Beherrschung einer Praxis gehört die Fähigkeit, die mit ihr verbundenen Elemente zu identifizieren, zu unterscheiden, zu modulieren etc. Aus dieser Einheit von Handlung und Handlungsgegenstand in der Situation der Einübung scheint ein unproblematisches Verhältnis zu folgen: wir üben eine bestimmte Praxis an bestimmten Gegenständen ein und wenn diese Gegenstände wieder auftauchen oder verwendet werden sollen, dann verfügen wir über die entsprechende Praxiskompetenz.

In dieser Darstellung einer unproblematischen Einheit von Regel und Gegenstand ist aber eine versteckte Petitio principii enthalten. Denn das Regelfolgen ist demnach unproblematisch, da mit denselben Gegenständen in derselben Weise gehandelt wird. Die ’Selbigkeit’ oder Identität von Gegenstand und Handlung wird dabei als gegeben vorausgesetzt, während sie doch, wie auch diese Darstellung zum Ausdruck bringt, zur Regel selbst gehört. Wenn aber mit der Einübung der Regel zugleich gelernt wird, was in diesem Sprachspiel ’das gleiche tun’ ist, dann kann ’Dieselbigkeit’ keine externe Instanz sein, die das Handeln leitet. Und das bedeutet schließlich: Identität ist nicht im voraus gegeben, sondern das Identifizieren ist Teil der regelfolgenden Praxis selbst.

Die Arbeit des Identifizierens ist nun aber durch folgende Situation gekennzeichnet. Den Gebrauch von Gegenständen und den üblichen Umgang mit ihnen kennen wir nicht in einer totalen Gesamtheit, sondern durch bestimmte Exempel und bestimmte Übungen. Selbst wenn wir durch reiche Erfahrung über ein weites Spektrum ähnlicher Exempel verfügen und wissen, wie sie in einem Sprachspiel regelgerecht eingesetzt werden können, so sind unsere Kenntnisse doch begrenzt und bei aller Typisierung bleiben sie an Erfahrungen geknüpft, die wir in konkreten Situationen gewonnen haben.

Diese Begrenztheit unserer Kenntnisse kann, je nachdem, ob die Handlung eher rezeptiven (a) oder eher konstruktiven (b) Charakter hat, eine von zwei Fragen aufwerfen:

(a) In einer Situation ist ein bestimmter Satz, ein Zeichen (z.B. ein Wegweiser) oder eine bestimmte Geste gegeben. Frage ist, was diese Vorgabe bedeutet; d.h.: zu welchem Sprachspiel oder Handlungszusammenhang gehört sie?

(b) Ich will eine bestimmte Handlung vollziehen, jemanden einladen, einen Weg ausschildern, eine Konstruktionsskizze anfertigen o.ä. Hier ist die Frage, welche Worte, Zeichen und Gesten ich wie einsetzen muß, um diese Handlung auszuführen.

Für beide Fälle lassen sich leicht Beispiele finden, die zeigen, daß diese Fragen in konkreten Situationen Schwierigkeiten machen können. Wenn wir bedenken, wie wenig oft dazugehört, daß bestimmte Zeichen und Handlungen von einer Bedeutung zu einer anderen ’umkippen’, wenn beispielsweise ein Satz, den wir zunächst als Beschreibung verstanden hatten, durch eine winzige Geste als Aufforderung kenntlich wird, dann erscheint die Regel als ein außerordentlich fragiles Gebilde. Es erscheint geradezu unwahrscheinlich, daß es uns gelingt, in der Fülle der Zeichen und möglichen Handlungen gerade dasjenige herauszulesen, was für die Situation von Bedeutung ist.

- Subtilität

Von einer Fragilität im Regelfolgen spüren wir in unserem alltäglichen Handeln wenig. Im weitaus größten Teil unserer Aktivitäten sind uns die Regeln und Regelmäßigkeiten, nach denen wir vorgehen, in keiner Weise bewußt. Unser Handeln gleitet in Routinen wie auf Schienen.

Routinen gewinnen ihre Selbstverständlichkeit daraus, daß es einen – so Wittgensteins Formulierung -“ständigen Gebrauch […] gibt.” (PU, § 198) Doch was heißt dies: ’ständiger Gebrauch’?

Formal betrachtet läßt sich in Wittgensteins Ausführungen eine Multiplizitäts- und eine Gemeinschaftsbedingung für Regelfolgen unterscheiden. Mit der Multiplizitätsbedingung geht man davon aus, daß von Regelfolgen nur gesprochen werden kann, wenn eine Person nicht nur einmal, sondern öfter in einer bestimmten Weise vorgeht. Bei der Gemeinschaftsbedingung handelt es sich darum, daß nicht nur eine, sondern mehrere Personen in einer bestimmten Weise vorgehen müssen, damit von Regelfolgen gesprochen werden kann. Zum Begriff des Regelfolgens gehört, daß beide Bedingungen erfüllt sind. Weder ein einmaliger Akt einer Person oder einer Gruppe, noch ein Handeln eines Einzelnen, das von jedem Bezug zu anderen Personen abgetrennt ist, kann sinnvollerweise Regelfolgen heißen.

Wenn wir diese Analyse mit unseren Überlegungen zur Konkretheit der Regel konfrontieren, dann zeigt sich, daß Normalität und Selbstverständlichkeit eines Gebrauchs auf zwei Wegen Beständigkeit erhält. Einerseits garantiert eine individuelle Vertrautheit und Übung, daß bestimmte Gegenstände immer wieder mit bestimmten Handlungen verbunden werden können. Andererseits besteht Regelfolgen insofern in einem gewöhnlichen Gebrauch, als bestimmte Vorgänge und Produkte häufig im Handeln anderer begegnen. Ständig ist der Gebrauch also zum einen dadurch, daß wir selbst ihn immer wieder wiederholen, zum anderen dadurch, daß er immer wieder begegnet.

Wenn wir diese Überlegungen zum Resultat des vorigen Abschnitts, nämlich daß die Regel als eine relationale und daher elementar offene Form gegeben ist, in Beziehung setzen, dann führt dies zu der Frage, wie die soeben skizzierten Bedingungen für Regelfolgen dem Handeln die Sicherheit verschaffen, die es für gewöhnlich hat. Welche Beschaffenheit hat der Grund, auf dem das Handeln ’letztlich’ steht?

Die beiden Bedingungen scheinen auf zwei alternative Antworten hin zu deuten. Mit der Gemeinschaftsbedingung werden die Weichen in Richtung auf Sozialität des Regelfolgens gestellt. Mit der Multiplizitätsbedingung dagegen denkt man eher an Einübung, Gewöhnung, Habitualisierung, letztlich an die individuell-leibliche Disposition zu bestimmten Handlungsweisen.

Eine Reihe von Autoren sprechen sich dezidiert für diese zweite Alternative aus und sehen in der Leiblichkeit des Menschen eine Ebene von Handlungsorientierung, die jeder expliziten Regelformulierung, Repräsentation oder Proposition noch zugrundeliegt. Mit guten Argumenten demonstrieren sie, daß der Formulierung von handlungsleitenden Intentionen und Regeln eine Situierung des Handelnden in mannigfaltigen Bezügen vorhergeht. So löst sich für diese Autoren durch den Rückgang auf den Körper sowohl das Problem der Stabilität als auch das der Kreativität des Handelns. Stabil sind Handlungsorientierungen, da sie im Leib ein Medium haben, in dem sie manifestiert sind und immer wieder aktualisiert werden können, kreativ, da die leiblichen Bezüge als elementar uneindeutig, vielsinnig und offen für Neues gedacht werden.

Es geht mir im Folgenden nicht darum, diesen, gegen rationalistische Verkürzungen gerichteten Argumenten zu widersprechen. Jedoch dürfte sich mit den bisherigen Ausführungen zu Wittgensteins Konzept des Regelfolgens schon andeuten, daß die Alternative – entweder Multiplizitäts- oder Gemeinschaftsbedingung als Grundlage der Handlungsorientierung – in Wirklichkeit keine ist. Vielmehr liegt die Möglichkeit des orientierten Handelns sowohl in der Einübung an konkreten Handlungssituationen als auch in dem Bestehen sozial üblicher Gepflogenheiten und Praktiken. In Wittgensteins These, daß Regelfolgen nicht auf explizite Regelformulierungen angewiesen ist, liegt auch die Aussage, daß das Überindividuelle und Nicht-Private des Regelfolgens, also der soziale Aspekt, von dieser elementaren Handlungsorientierung nicht zu trennen ist. Umgekehrt wird in dieser Perspektive deutlich, daß der Rekurs auf Leiblichkeit die Gefahr birgt, den sozialen Aspekt des Handelns mit dem sekundären Akt des Explizierens von Handlungsregeln zu identifizieren. Denn wenn man eine Primordialität der leiblichen Orientierung gegenüber der sprachlichen behauptet, verstellt man sich leicht den Blick darauf, daß auch das sprachliche Handeln nicht in der Weise nach expliziten Regeln verläuft, wie es eine rationalistisch verkürzte Auffassung annimmt.

Einen interessanten Ansatz, gerade mit Wittgenstein sprachliches Handeln in Bezug auf den Leib zu denken, hat Eugene T. Gendlin vorgelegt. Ich werde diesen Ansatz hier kurz vorstellen, da Gendlins Konzept der leiblichen Orientierung einen Begriff der Subtilität einführt, mit dem Leib nicht in Abgrenzung, sondern in Verbindung zu Sprache gedacht wird und der deshalb als Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen zur Kreativität sozialen Handelns dienen kann.

Gendlin sieht in der leiblichen Orientierung eine subtile Ordnung, die basal ist, nicht insofern sie der einheitliche Ursprung aller Differenzierungen ist, sondern insofern sie den nuanciertesten und umfassendsten Bereich bedeutsamer Unterscheidungen darstellt.

Gendlins Beispiel ist die wohl allgemein bekannte Erfahrung, die man macht, wenn man jemanden auf der Straße sieht, weiß, daß man ihn kennt, aber nicht daraufkommt woher. Der entscheidende Punkt bei diesem Beispiel ist nicht die geistige Suche selbst, sondern daß man währenddessen, noch bevor man weiß, um wen es sich handelt, häufig schon deutlich spüren kann, was mit dieser Person verbunden ist; beispielsweise, daß man sie nicht mag. Interessanterweise kann dieser ’gefühlte Sinn’ (’felt sense’ bei Gendlin) eine neue Erkenntnis bedeuten, denn es kann sich unter Umständen auch einstellen, ohne daß dieses Gefühl je zuvor zum Vorschein gekommen und lediglich vergessen gewesen wäre.

Die Erkenntnis, die aus solchen Prozeßen des Nachspürens entspringen kann, hat nach Gendlin also nicht einen sekundären, bloß reproduzierenden Charakter, sondern eine eigene Originalität. Aus dem ’gefühlten Sinn’ unterhalb der sprachlichen Artikulation kann eine epistemische Nuance gewonnen werden, die in der begrifflich artikulierbaren Vorstellung zuvor nicht verfügbar ist. Sie ist offenbar in gewisser Weise – wie Gendlin sich ausdrückt – “impliziert” und kann in der Situation des Nachspürens als “leiblich gefühlte Qualität” zum Vorschein kommen. Die Möglichkeit, Bedeutungsnuancen auf diese Weise zu gewinnen, zeigt für Gendlin, daß das Körpergefühl eine gegenüber der Sprache (im engeren Sinn) umfassende Ordnung darstellt. Diese Ordnung nennt Gendlin Subtilität und schreibt ihr folgende Eigenschaften zu: (a) sie unterscheidet feiner, nuancierter und exakter zwischen Bedeutungsnuancen als es eine je artikulierte Formulierung vermag; (b) sie manifestiert sich als ’gefühlter Sinn’; (c) sie produziert originales Wissen; (d) ihr Wissen wird nicht durch eine unmittelbare Aktivität hergestellt, sondern tritt in einer Haltung des ’Kommenlassens’ zu Tage.

Mit Gendlins Begriff der Subtilität wird tatsächlich besser verständlich, wie das Handeln orientiert sein kann, sogar sehr gut orientiert sein kann, ohne daß hinreichend artikulierte Regeln zur Verfügung stehen. Hinter jeder expliziten Artikulation steht ein Netz von Bezügen, das weitere, differenziertere und neuartige Artikulationen erlaubt. Gendlin formuliert die These, daß das Handeln gegenüber dem Ausgesprochenen einen Überschuß enthält, folgendermaßen: “Jede Situation, jedes Stückchen Praxis, impliziert viel mehr als jemals gesagt wurde.” Dabei nähert er die Begriffe Situation, Leib und Sprache einander an, ohne sie in eins zu setzen. Die subtile Ordnung, aus der heraus die Orientierung für den nächsten Schritt des Handelns stammen kann, ist nicht exklusiv die des Leibes: “Es gibt kein ewiges und absolutes System, in dem der Leib zuerst vom Universum unterschieden wird, so daß die Unterscheidungen dann sämtlich auf die eine oder andere Seite fallen.” Für das Handeln gibt es nicht “ein einziges konsistentes System”, sondern unterschiedliche Ordnungen, aus denen es Bedeutungen gewinnen kann.

Damit öffnet sich die Tür, mit dem Begriff der Subtilität ein bessseres Licht auf das Problem des Regelfolgens im allgemeinen zu werfen. Im folgenden werde ich zeigen, warum es angebracht ist, den Begriff der Subtilität von seiner exklusiven Verknüpfung mit Leiblichkeit zu lösen und an Materialität im allgemeinen zu knüpfen. Als Ausgangspunkt dieser Überlegung kann ein Beispiel Wittgensteins dienen:

Wittgenstein behandelt die Frage des Verstehens von Bedeutung auch am Fall des Verstehens von Gedichten. Was geht vor sich, wenn jemand die richtige Betonung, die richtige Weise des Vortrages findet?

“Wenn man es mit Blankversen zu tun hat, könnte es sich dabei um Fragen der richtigen Betonung handeln – man diskutiert, wo man den Rhythmus unterstreichen und wo man ihn verdecken sollte. Jemand sagt, dies müßte so gelesen werden und liest es dann vor, und man sagt ’Oh ja, jetzt klingt es richtig’.”

Was bei der Suche nach der richtigen Weise des Vortragens geschieht, ist eng verwandt mit dem, was in Gendlins Beispiel angesprochen ist. Auch hier kann von einem ’felt sense’ gesprochen werden. Man nimmt sinnlich wahr, man hört den Unterschied zwischen der falschen und richtigen Weise des Vortrags. So kommt auch hier eine subtile Ordnung zum Vorschein. Was als richtiger Vortrag erscheint, fördert Bedeutungsnuancen zu Tage, die zuvor nicht wahrnehmbar waren.

Jedoch führt dieses Beispiel aus dem Fokus auf Leiblichkeit hinaus, wenn man fragt, in welcher Art von Nachspüren dieser Vorgang besteht und mit welchen Handlungen er verbunden ist. Wittgenstein berichtet von einer Erfahrung, die er bei der Lektüre von Klopstocks Oden machte:

“Ich fand heraus, daß man ganz abnorm deutlich skandieren muß, wenn man ihn liest. Klopstock setzte ∪_∪ (usw.) vor seine Gedichte. Und als ich ihn auf die neue Art las, sagte ich: ’Aha, jetzt weiß ich, warum er das getan hat.’”

Das Herausfinden der richtigen Lesart hat auch hier sehr viel mit Ausprobieren, mit Nachspüren und mit einer bestimmten Art von Aufmerksamkeit zu tun (vgl. PU, S. 553f). Jedoch richtet sich diese Aufmerksamkeit weniger auf das leibliche Empfinden, denn auf die Zeilen des Gedichtes. Man probiert verschiedene Variationen, setzt die Betonung an bestimmten Stellen anders, setzt nochmal ganz neu an usw. Manchmal kann der Schlüssel zum Erfassen der richtigen Lesart durch die Beachtung weiterer Zeichen (wie der Angabe des Versmaßes bei Klopstock) gefunden werden, wenn sich gerade von ihnen aus das Material auf eine neue und stimmige Art erschliessen läßt.

Das, was nach Gendlin in jedem Stückchen Praxis ’mehr’ liegt und über das je Artikulierte hinausgeht, zeigt sich hier also nicht in der Subtilität der leiblichen Situierung, sondern in der des sprachlichen Materials. Schon in diesem Material selbst liegt eine elementare Mannigfaltigkeit, die den eigentümlichen Charakter des Regelfolgens bestimmt. Während also Gendlins Beispiele den Blick noch in erster Linie auf die im Leib manifestierte Subtilität lenken, führen diese Überlegungen zur sozialen Praxis des Symbolgebrauchs. Für diese Praxis gilt allgemein, daß in der Mannigfaltigkeit der in ihr verwendeten Elemente eine Subtilität liegt, die in einer ganz anderen Weise beherrscht wird, als unser herkömmliches Bild vom Regelfolgen dies suggeriert.

- Das Gesicht der Regel

Um klarzumachen, daß mit Subtilität gerade nicht eine geheimnisvolle Ordnung mystischer Art gemeint ist, empfiehlt es sich, die Problematik stärker empirisch zu betrachten. Dazu bieten sich Untersuchungen zum Sprachwandel an, die insofern die Perspektive modifizieren, als sie nicht fragen, wie Regeln für das Handeln gegeben sind, sondern in welcher Weise sie sich verändern. Besonders aufschlußreiche Überlegungen finden sich bei August Dauses, der für die These argumentiert, daß Regeln sich vom sinnhaften Handeln der Sprechenden her wandeln und somit die Perspektive auf die Problematik des Regelfolgens gegenüber der philosophischen Betrachtungsweise geradezu umkehrt. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist folgende Sprachauffassung:

“Man kann das Sprechen in dem Sinne als Imitation verstehen, als der Sprecher sich selbst keine eigene Sprache schafft, sondern sich dem Gebrauch der übrigen Sprecher anschließt, aber zu jeder Imitation gehört auch eine vorherige Interpretation”.

Nun können wir aber mit Wittgenstein davon ausgehen, daß eine explizite “vorherige Interpretation” für unser alltägliches Regelfolgen weder üblich noch hinreichend ist. Doch wird klar werden, wenn wir Dauses Ausführungen weiter verfolgen, daß der Begriff Deutung hier keinen willkürlichen Gebrauch einer vorhandenen Regel impliziert, sondern ein kreatives Moment, das notwendig ist, um die Mannigfaltigkeit des Materials bedeutsam zu verwenden. Nach Dauses liegt ein solches Moment darin, daß wir sprachliches Material immer nur analogverwenden. Ich zitiere aus den Ausführungen zum Sprachwandel auf phonologischer Ebene, da sich hier die Problematik am differenziertesten zeigt.

“Analogie im Sinne unserer sehr weiten Definition beginnt mit dem Erlernen der ersten Laute in der Sprache des Kindes. Das Kind hört Laute und Lautkombinationen, die die Eltern hervorbringen und versucht, sie zu imitieren. Aufgrund mangelnder Beherrschung der Sprachorgane und der spezifischen Gegebenheiten seiner Anatomie und Physiologie kann es aber nur versuchen, die ihm wesentlich erscheinenden Artikulationen approximativ, gegebenenfalls durch Lautsubstitution (z.B. t für k oder u für y) nachzuahmen und verfährt auf diese Weise analog, d.h. sinngemäß.

Aber auch der erwachsene Sprecher artikuliert seine Laute zwar weit genauer und idiomatischer, aber dennoch stets nur analog. Kein Sprecher spricht exakt wie der andere, und es ist auch gar nicht sein Ziel, perfekte Identiät seiner Artikulation mit denen seiner Gesprächspartner herzustellen. Besonders auffällig sind die Unterschiede in Bezug auf Tonhöhe, Lautstärke und Sprechtempo, aber auch die einzelnen Artikulationen und Teilartikulationen variieren zwischen den einzelnen Sprechern selbst einer sehr kleinen Sprachgemeinschaft. Innerhalb einer gewissen Spannbreite werden diese Unterschiede auch geduldet, bzw. gar nicht wahrgenommen. Diese Toleranzspanne impliziert wiederum eine Merkmalshierarchie, da manche Teilartikulationen strenger, andere weniger streng eingehalten werden müssen, will der Sprecher nicht negativ auffallen […]. Der Sprecher weiß, in welchen Kontexten er z.B. einen Vokal leicht senken oder heben, längen oder kürzen darf, wo er die Lippenrundung stärker oder wo er sie schwächer realisieren kann, oder wann er die Aspiration eines Plosivs vernachlässigen darf.

Lautwandel bedarf daher keiner plötzlichen Neuerung, sondern besteht in einer anfangs nur ganz geringfügigen Verstärkung einer Teilartikulation, eventuell zu Lasten einer anderen, und/oder der Ausweitung einer Allophonie auf einen neuen, aber ähnlichen Kontext, und erst die Summe zahlreicher kleiner Ausweitungen und Verstärkungen führt dann zu jenem neuen Laut, den der Philologe nachträglich als ’lautgesetzlich’ entstanden beschreibt. Ursache dafür ist letztlich die Deutung oder auch Umdeutung einer Eigenschaft oder einer Kontextgebundenheit durch den Hörer, der sodann als Sprecher die betreffende Eigenschaft, die er für relevant hält, leicht verstärkt oder auf analoge Kontexte ausweitet.”

Diese Beschreibung ist für unsere Fragestellung besonders in zwei Punkten relevant:

Erstens wird deutlich, inwiefern symbolische Formationen – hier am Beispiel gesprochener Sprache – als mannigfaltig zu beschreiben sind. So birgt die Vielfalt der Faktoren wie beispielsweise Tonhöhe, Sprechtempo oder die Aspiration von Plosiven schon auf phonologischer Ebene eine unüberschaubare Breite an Variationsmöglichkeiten. Dazu kommen die Ebenen von Syntax und Semantik, die sich für die Frage des Sprachwandels in ähnlicher Weise aufschlüsseln lassen. Die Regeln der Wortstellung etwa sind in einer Sprache keineswegs auf ewig festgelegt, sondern verändern sich durch sinnhafte Variationen. Ebenso – und hier entsprechen die empirischen Studien exakt den philosophischen Überlegungen Wittgensteins – ist die Lexik keine unveränderliche und basale Ordnung der Sprache, sondern auch hier vollziehen sich Veränderungen als “Ergebnis zahlreicher kleinerer Umdeutungen und Kollokationsverschiebungen”.

Neben diesen im engeren Sinne linguistischen Faktoren darf nicht vergessen werden, daß zum sprachlichen Handeln häufig auch typische Begleitphänomene wie Gebärden und Mienen gehören. Insgesamt ergibt sich somit letztlich eine unendliche Zahl von variablen Werten.

Mit Blick auf diese Mannigfaltigkeit deutet sich an, inwiefern man hier von einer Subtilität symbolischer Formationen sprechen kann. Die von Gendlin unter diesem Titel gefaßten Phänomene der Bedeutungsnuancierung, -empfindung und -originalität basieren hier darauf, daß wir im sprachlichen Handeln mit weitaus mehr Variablen hantieren als uns überhaupt bewußt werden könnte. Versuchte man die Struktur eines einzigen Satzes vollständig hinsichtlich der in ihm liegenden Variationsmöglichkeiten zu transkribieren, so könnte man Bücher füllen, ohne daß man ausschließen könnte, daß im realen Sprechakt eine Nuance letztlich ausschlaggebend ist, die nicht beachtet wurde.

Wenn wir diese ’Unendlichkeit’ vergleichen mit der, die sich in Wittgensteins Hinweis auf die Unabschließbarkeit von Erklärungen zeigte, dann ist hier eine entscheidende Differenz festzustellen. Dort hatten wir es mit einer negativen Argumentation zu tun, die skeptisch gedeutet werden konnte; d.h., es war lediglich klar, daß es unmöglich ist, alle Bestimmungen anzugeben, die ein Handeln leiten. Hier dagegen zeigt sich die Unendlichkeit als eine Eigenschaft symbolischer Formationen in positiver Weise; d.h. die gegebene Formation hat ihre konkrete Gestalt als eine in unendlich vielen Punkten definierte Gestalt. So wird – hier kommen wir auf die Debatte um die Paragraphen 198-202 zurück – verständlich, daß Regelfolgen kein Deuten oder Interpretieren sein kann, da jedes Deuten oder Interpretieren hinter dem Gedeuteten oder Interpretierten zurückbleiben muß. Denn mit der Unendlichkeit der Bestimmungsfaktoren ist zugleich eine Beschränktheit der Bestimmungsmöglichkeiten gegeben. Ein unendlich mannigfaltiges Material läßt sich in keinem konkreten Akt als Ganzes beherrschen.

Ein zweiter Punkt in Dauses Darstellung betrifft die Frage, wie unter den Bedingungen unendlicher Mannigfaltigkeit dennoch konkrete Gestalten ausgeführt und aufgefaßt werden können. Dauses stellt die Problematik so dar, daß eine Person, indem sie sowohl Hörer als auch Sprecher ist, bestimmte Züge des Gehörten als relevante auffaßt und diese als Regel der Formierung ihrer eigenen Artikulation zugrundelegt. Genauer analysiert läßt sich also folgender Vorgang aufzeichnen:

(1) Im Rezipieren werden aus einer gegebenen, unendlichen Mannigfaltigkeit bestimmte Elemente als wesentliche wahrgenommen. (“Interpretation” nach Dauses)

(2) Alle anderen Elemente und Teilartikulationen werden vernachläßigt.

(3) Im Vorgang des Artikulierens wird darauf geachtet die als wesentlich wahrgenommenen Elemente in derselben Weise zu reproduzieren. (“Imitation”)

(4) Dabei werden in der Artikulation wiederum unendlich viele Elemente verwendet, die nicht der imitierenden Formung unterworfen sind, so daß neue Teilartikulationen ins Spiel kommen.

Entscheidend in diesem Imitationskreislauf aus Sprechen und Hören (analog: Schreiben und Lesen) ist, daß nicht eine bestimmte, wesentliche Regelform bestehen bleibt, während die umgebenden Teilartikulationen akzidentiellen Charakter haben und beliebig variiert werden können. Was in einer Mannigfaltigkeit als Regel eingesetzt oder wahrgenommen wird, ist nicht durch das Material selbst definiert, sondern muß erschlossen werden. Im Erschliessen werden bestimmte Verknüpfungen aus der Mannigfaltigkeit hervorgehoben und die Bedeutung des Ausdruckes wird darin gesehen, daß ebendiese Elemente in ebendieser Weise verknüpft sind und in keiner anderen.

Mit dem Begriff ’Erschliessen’ soll zum Ausdruck gebracht werden, daß hier ein Moment des ’Über-das-Gegebene-Hinausgehens’ erforderlich ist, worin sich eine Handlung von einem Reproduzieren oder Imitieren unterscheidet, ohne aber deshalb im leeren Raum zu agieren. Einen Hinweis darauf, inwiefern ein solcher Akt zwar jeweils eine eigene Leistung erfordert, aber dennoch keine willkürliche Setzung ist, finden wir in einer Anmerkung Wittgensteins:

“Ein Wort in dieser Bedeutung hören. Wie seltsam, daß es so etwas gibt! So phrasiert, so betont, so gehört, ist der Satz der Anfang eines Übergangs zu diesen Sätzen, Bildern, Handlungen.” (PU, § 534, Herv. im Orig.)

In welcher Weise wir einen Satz hören, was wir als Regel hervorheben, ist dadurch beschränkt und geleitet, daß es Konsequenzen hat. Achten wir beispielsweise auf einen bestimmten Aspekt der Wortwahl mehr als auf den Auslaut des Satzes, dann kann die Frage nach der Uhrzeit zu einer Aufforderung zu gehen werden. Jedes Element einer symbolischen Formation führt gleichsam einen Kometenschweif von Übergängen mit sich. Und obwohl wir von dieser Subtilität in der alltäglichen Routine wenig bemerken, gibt es Situationen, in denen sie erfahrbar wird, beispielsweise in der Suche nach dem treffenden Wort. Wittgenstein beschreibt diesen Vorgang ähnlich wie die Suche nach der richtigen Lesart eines Gedichtes. Wir probieren verschiedene aus, spüren, ob es paßt oder nicht und können nur selten dann auch erklären, warum uns ein bestimmtes Wort treffend erscheint (vgl. PU, S. 560f). Dabei ist es für Wittgenstein “das Feld eines Wortes, was entscheidet”. Mit ’Feld’ sind die “weitverzweigten Zusammenhänge” gemeint, “die jedes der Wörter schlägt” (PU, S. 561); ein Thema, das Wittgenstein an anderer Stelle unter dem Titel “Familienähnlichkeiten” (PU, § 67) diskutiert. Mit dem Begriff der Familienähnlichkeiten deutet Wittgenstein an, daß die Verwendungsweisen eines Wortes nicht durch eine gemeinsame Eigenschaft charakterisiert sind, sondern durch ein “kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen.” (PU, § 66) Die Suche nach einem ’richtigen’ Wort bewegt sich in einem Netz verwandter Verwendungsweisen. So wird deutlich, daß wir es in dieser subtilen Ordnung nicht mit Material im Sinne eines gestaltlosen Stoffes zu tun haben, sondern mit einer in sich gegliederten, durch ’Verknüpfungen’ und ’Abstände’ konturierten Ordnung. Natürlich handelt es sich bei dieser Subtilität nicht um eine Ordnung im ontologischen Sinn, sondern um eine Ordnung der Verwendungsweisen; dennoch ist hier noch vor jeder speziellen Suche oder Verwendung etwas gegeben, was schon charakteristische Züge trägt.

Der scheinbare Widerspruch, daß das Handeln sich in einer vorgegebenen Struktur bewegt und diese dennoch im Handeln erst hergestellt wird, schwächt sich in entscheidender Weise ab, wenn einerseits die Regel, nach der vorgegangen wird, nicht mehr als gegebener Kalkül, sondern als üblicher Gebrauch, andererseits das Handeln in seinen subtilen Ordnungsformen betrachtet wird. Dennoch bleibt dieser Gedanke außerordentlich schwer faßbar. Wittgenstein reagiert auf dieses Problem mit einer Metapher, die dennoch, wie sich gleich zeigen wird, wesentlich mehr als ein Bild ist. So spricht er an einigen Stellen von der Physiognomie der Regel und davon, daß die Vorlagen, die Worte und Reihenstücke, einen “charakteristischen Zug” (PU, § 229) , ein Gesicht (vgl. PU, §§ 167, 228, S. 560) für uns haben. Was will Wittgenstein damit andeuten? Auf welchen Aspekt der Regel bezieht sich dieser Ausdruck und was sagt er über die Regel?

“’Eine Reihe hat für uns ein Gesicht!’ – Wohl; aber welches? Nun doch das algebraische, und das eines Stücks der Entwicklung. Oder sonst noch eins? – ’Aber in dem liegt doch schon alles!’ – Aber das ist keine Feststellung über das Reihenstück, oder über etwas, was wir darin erblicken; sondern ein Ausdruck dafür, daß wir nur auf den Mund der Regel schauen und tun, und an keine weitere Anleitung appellieren.” (PU, § 228, Herv. im Orig.)

Wittgenstein macht hier deutlich, daß er den Ausdruck ’Gesicht’ weder auf unsere Auffassung, auf das Bild, das wir uns machen, noch unmittelbar auf das Reihenstück (oder Schrift-/Lautbild) bezieht, sondern auf den Vorgang des Geführtwerdens. Das Geführtwerden selbst hat spezifische Konturen. Es ist, wie Wittgenstein an anderer Stelle deutlich macht, in je eigener Weise bestimmt, wenn wir an der Hand geführt werden, eine Linie nachzeichnen oder eine Artikulation nachahmen (vgl. PU §§ 172-178). Doch was ist damit gesagt, die je spezifische Weise des Geführtwerdens als Gesicht zu bezeichnen?

Eine Antwort auf diese Frage läßt sich aus Wittgensteins Vorlesungen und Gespräche über Ästhetik gewinnen, in denen sich Wittgenstein mit dem Thema des Gesichtsausdrucks auseinandersetzt. Der Rückgriff auf diese Aufzeichnungen erscheint hier aus zwei Gründen gerechtfertigt. Einmal, da Wittgenstein hier, im Rahmen einer Untersuchung von Handlungsweisen, in denen ästhetische Kriterien eine Rolle spielen, den Gesichtsausdruck als ein Phänomen des Regelfolgens, in Hinsicht auf Bedeutung und Gebrauch analysiert; zum anderen, weil Wittgenstein das Phänomen des Gesichtsausdrucks als ein zentrales Thema der Philosophie erachtet. So sagt er, nachdem er auf die besondere Prägnanz des Gesichtsausdrucks hingewiesen hat: “Dies ist ungeheuer wichtig für die ganze Philosophie.”

Was macht dieses Phänomen zu einem so zentralen Thema der Philosophie? Die Antwort läßt sich in der These zusammenfassen, daß der Gesichtsausdruck der ausgeprägteste Fall einer subtilen Ordnung darstellt. In keinem anderen ’Medium’ haben so minimale Variationen so weitreichende Auswirkungen auf die Bedeutung; in keinem anderen System steht dadurch eine so breite Palette von Nuancen zur Verfügung. Ein Vergleich Wittgensteins macht dies deutlich:

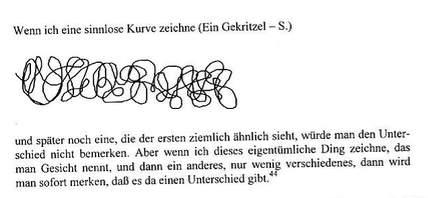

“Wenn ich eine sinnlose Kurve zeichne (Ein Gekritzel – S.)

und später noch eine, die der ersten ziemlich ähnlich sieht, würde man den Unterschied nicht bemerken. Aber wenn ich dieses eigentümliche Ding zeichne, das man Gesicht nennt, und dann ein anderes, nur wenig verschiedenes, dann wird man sofort merken, daß es da einen Unterschied gibt.”

Der Vergleich von Gekritzel und Gesicht macht deutlich, daß es mannigfaltige Strukturen entgegengesetzter Art gibt. Zwar können sowohl Gesicht als auch Gekritzel in unendlich vielen Aspekten variiert werden. Jedoch ist im ersten Fall jede Veränderung relevant für die Erscheinung des Ganzen, während sie im zweiten nicht einmal zu bemerken ist. Das Gesicht ist ein fein nuanciertes System. Ein winziges Hochziehen der Augenbraue genügt, um einen Ausdruck zu verändern. Jeder Millimeter kann hier ausschlaggebend sein für die Bedeutung.

Nun wäre es aber ein Fehler, aus der universalen Relevanz des Gesichtsausdrucks zu schließen, daß dieser ein einfaches Basisphänomen, eine ursprüngliche Einheit darstellt. Vielmehr muß gefragt werden, wodurch dem Gesicht das ihm eigene Potential zukommt. Denn es ist ja nicht die je gegebene Form des Gesichtes selbst, an der sich dieses Potential ablesen ließe. Beide Gestalten, Gesicht und Gekritzel, sind, rein formal betrachtet, vergleichbar komplex, Symmetrien und Entsprechungen lassen sich in beiden Formen erkennen. Daß die Ordnung des Gesichtes aber nicht nur komplex ist, sondern eine subtile Mannigfaltigkeit aufweist, liegt nicht an dieser Gestalt selbst, sondern daran, daß diese Gestalt uns in ihren unendlich vielen Variationen vertrauter ist als jede andere. So weist Wittgenstein darauf hin, daß ein guter Zeichner durch die Variation von wenigen Strichen unendlich viele, unterschiedliche Gesichtsausdrücke darstellen kann. Dies ist aber nicht der Fall, weil das Gesicht als eine so einfache Ordnung besteht, sondern weil unsere Vertrautheit mit Gesichtern uns ermöglicht, an sehr Wenigem sehr Vieles zu unterscheiden.

Dieser Zusammenhang von Form und Vertrautheit ist es, der Wittgenstein dazu bringt, auch das Führende an der Regel als Gesicht zu beschreiben. Nahezu so vertraut wie dessen Gestalten sind uns die der Sprache:

“[…]schon der bloße Anblick einer gedruckten Zeile ist ja ungemein charakteristisch, d.h. ein ganz bestimmtes Bild: Die Buchstaben alle von ungefähr der gleichen Größe, auch der Gestalt nach verwandt, immer wiederkehrend; die Wörter, die zum großen Teil sich ständig wiederholen und uns unendlich wohlvertraut sind, ganz wie wohlvertraute Gesichter.” (PU, aus § 167)

Die Rede vom Gesicht der Regel ist also insofern mehr als eine Metapher, als die Ausdrücke, die wir bilden und verwenden in derselben Weise bestimmt sind und Bedeutung gewinnen wie der Gesichtsausdruck. Der Gesichtsausdruck ist hier eher ein Paradigma als eine Metapher für das Regelfolgen. Mienenspiel und Zeichengebrauch entsprechen sich darin, daß es die Verfertigung der Bedeutung in gleicher Weise mit einer letztlich unbeherrschbaren, aber kenntnisreich gestaltbaren Ordnung von Verwendungsweisen zu tun hat.

Unter dem Titel ’Gesicht der Regel’ läßt sich also die Phänomenanalyse des Regelfolgens in folgender Weise zusammenfassen:

- Sinnhaftes Handeln ist durch Regelformulierungen nicht hinreichend bestimmbar; das Vorgehen orientiert sich vielmehr in einer subtilen Mannigfaltigkeit.

- Subtil ist die Ordnung dadurch, daß wir im Handeln die Bedeutungsimplikationen der verwendeten Elemente nur soweit bestimmen, wie wir sie als Regel verwenden. Das heißt, daß jeder Schritt neben dem Handlungsverlauf, in dem er sich verortet, auch Übergänge schafft und Verbindungen knüpft, die – mit Gendlin gesagt – den Charakter des ’Kommens’ haben und für Andere wie auch den Handelnden selbst neuartig sein können.

- Die Subtilität des Regelfolgens beruht darauf, daß in einigen Bereichen des sozialen Lebens eine sehr große Zahl von Verwendungsweisen und die in ihnen gebildeten Ausdrucksgestalten außerordentlich vertraut sind. Diese Vertrautheit ermöglicht es, in sehr differenzierter und nuancierter Weise Ausdrucksgestalten zu bilden und aufzufassen. Da Regelfolgen in dieser Weise auf übliche Formen des Gebrauchs bezogen ist, ist dem Handeln neben vertrauten Verläufen zugleich die Möglichkeit gegeben, in differenziertester Weise davon abzuweichen und etwas Neues hervorzubringen. Die Formulierung ’Gesicht der Regel’ bringt diesen Doppelaspekt zum Ausdruck: die gebräuchlichste Gestalt und das differenzierteste Mittel des Ausdrucks sind keine entgegengesetzten Pole, sondern gehören unmittelbar zusammen.